L’immaginario collettivo sulla

Germania oscilla con singolare disinvoltura tra l’ammirazione verso un’economia

diligentemente immersa in uno sviluppo esemplare e il disprezzo verso un

neo-impero sfruttatore ed egemonico. Ambedue le visioni contengono al loro

interno qualche germe di fondatezza soprattutto in un periodo ove i pesanti

scandali automobilistici risultano quasi offuscati, ad esempio, da una

disoccupazione che nonostante la crisi economica si è persino ridotta passando

dall’8,5% registrato nel 2007 al 5% registrato nel 2014 (si veda R. Romano sul «manifesto» dell’01/10/2015).

Questa straordinarietà teutonica

rispetto al contesto europeo ha contribuito non poco a giustificare

agli occhi

dell’opinione pubblica la logica che sorregge la liberalizzazione del mercato

del lavoro incoraggiata dai vari Jobs Acts che l’attuale governo italiano ha

emanato fin praticamente dal suo insediamento dato che, appunto, la Germania

figura tra le nazioni in cui si è provveduto con maggior solerzia ad adeguarsi

con intima convinzione e determinata volontà ai precetti che vedevano nello

sradicamento degli spazi pubblici la soluzione per garantire una società giusta

ed equilibrata. Ridotto praticamente alle regole del commercio, della

competizione, del massimo individualismo e della più totale monetizzazione qualsiasi

servizio sociale ed ogni barlume di sistema previdenziale l’esito più naturale

non poteva che essere rappresentato dal ridurre il lavoro, quindi una parte

fondamentale dell’identità e della formazione dell’individuo, a null’altro che

un grigio scambio fondato esclusivamente su basi monetarie (si veda G Standing, «Labour Recommodification in the Global Transformation» nella pubblicazione a cura di A. Buğra e K. Ağartan «Reading Karl Polanyi for the Twenty-First Century. Market Economy as a Political Project», Palgrave MacMillan, New York 2007, da pag.67 in poi; ma si veda anche L. Gallino, «Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità», Laterza, Roma-Bari 2007), oltretutto da rendere il più possibile fragile, insicuro e da consumarsi

spesso nel giro di poche ore non solo in ossequio alla banalità che più il

lavoro è succube e più le condizioni imposte diventano attuative, non solo con

la finalità d’impedire la creazione di stabili strutture organizzative in grado

di coalizzare le rivendicazioni delle maestranze, bensì soprattutto per

adeguare ogni azione dell’impresa alla schizofrenica volatilità (da un luogo

all’altro, da un settore all’altro, da un investimento all’altro) del mercato

finanziario, unica «piazza» degna di considerazione se s’intende incrementare

il valore azionario, e quindi il profitto, dell’impresa (si veda L. Gallino, «Vite rinviate- Lo scandalo del lavoro precario», Laterza, Roma-Bari 2014;

ma anche R.A. Walker, «Putting Capital in Its Place: Globalization and the Prospects for Labor», working paper, Department of Geography, University of California, Berkeley 1999).

|

| Secondo il governo è la precarietà a portare occupazione |

|

| Il feroce astio anti-germanico che trapela nei mezzi d'informazione |

1. La liberalizzazione del

capitale come preludio della «flessibilità» del lavoro

I magnati del mondo finanziario,

coadiuvati dagli accademici di riferimento e dalle squadre delle burocrazie

ministeriali dei paesi più avanzati si premurarono enormemente fin dagli anni

Settanta di

persuadere, talvolta senza farsi scrupoli nell’adoperare mezzi

spicci, i singoli governi ad attuare legislazioni che andassero nella direzione

dapprima di una liberalizzazione di qualsiasi movimento di capitale

finanziario, e successivamente nella conseguente necessità di «flessibilizzare»

il mercato del lavoro. Tra gli strumenti più autorevoli per iniettare gli

interessi della finanza nel cuore pulsante delle democrazie più solide un ruolo

di particolare rilievo è stato assunto da organizzazioni sovranazionali tra i

quali si distingue l’Ocse (si veda D. Howarth e T. Sadeh, «In The Vanguard of Globalization. The Oecd and International Capital Liberalization» in «Review of International Political Economy», XVIII, dicembre 2011, n.5, pagg.622-645), ente che fin dalla sua fondazione vede tra i propri punti

di riferimento il «Codice di liberalizzazione dei movimenti di capitale» in cui

già dal primo articolo si stabilisce che

|

| La Cancellieria tedesca Angela Merkel |

«i membri aboliranno tra loro, in

accordo con le indicazioni dell’Articolo 2, le restrizioni sui movimenti di

capitale nella misura necessaria per una efficace cooperazione economica» (da

Ocse, «Code of Liberalization of Capital Movements», Paris 2013).

In tale contesto di portata globale, ove alla crisi di sovrapproduzione del

sistema manifatturiero la grande impresa vedeva a ragione nello scambio

finanziario il circuito più redditizio, la Germania fu tra le nazioni più

attive nell’eliminare ogni briglia e ogni orpello alla gestione del

capitale-

questa intensa attività vede il suo esordio addirittura nel 1969- in particolar

modo nell’esecuzione di una torrenziale valanga di provvedimenti in materia

adottati dal 1990 in poi. Un rapporto della Rosa-Luxemburg-Stiftung (S. Steinborn, «Regulierung der Finanzmärkte in Deutschland unter Berücksichtigung der Rahmensetzung durch die Eu», Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin 2009) ne annovera la bellezza di 95 nel solo periodo 1990-2009, fra cui spiccano

quattro leggi sulla promozione dei mercati finanziari, due leggi finalizzate

all’allargamento del campo di attività degli istituti di credito, una legge che

incoraggia le acquisizioni e le fusioni delle imprese, un provvedimento del

2003 che facilita il ricorso alla cartolarizzazione dei crediti e, come

ciliegina sulla torta, l’abolizione nel 1996 della tassa patrimoniale (persino

il «falco» Wolfgang Schäuble fu costretto ad ammettere nel febbraio 2013 l’avventatezza

di simile apertura indiscriminata). Un cocktail micidiale che mostrerà l’acme

della propria pericolosità con l’insorgenza della prevedibile crisi del settore

creditizio che fra le altre cose si prodigherà di mostrare con evidenza l’estrema

fragilità del sistema bancario tedesco, costretto ancora agli inizi degli anni

Duemila a sopportare il peso (ben presto scaricato soprattutto sulle spalle dei

contribuenti) di crediti difficilmente esigibili per l’ammontare di 300

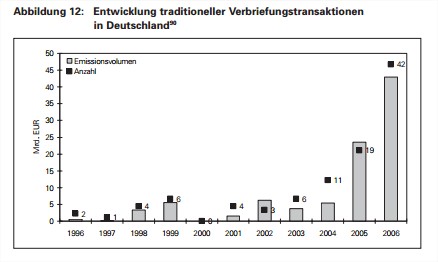

miliardi di euro (si veda L. Müller, «Bank Räuber. Wie kriminelle Manager und unfähige Politiker uns in den Ruin treiben», Econ, Berlin 20103, pagg.31-33) oltre ad un volume di cartolarizzazioni passato nel solo periodo 2003-2006 da

tre a 42 miliardi (si veda R. Ricken, «Verbriefung von Krediten und Forderungen in Deutschland», Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf 2008, pag.47, fig.12).  |

| Il tasso di cartolarizzazioni degli istituti bancari tedeschi (fonte) |

Una condizione a cui evidentemente una politica cocciutamente convinta

di proseguire sulla strada giusta

fingeva di non prestare attenzione se è vero che ancora nel 2003 i principali

partiti del Parlamento tedesco siglarono un patto di coalizione il cui terzo

punto affermava che

«uno dei presupposti più importanti per l’economia e la

crescita dell’occupazione è una “Piazza finanziaria Germania” che sia più

competitiva sul piano internazionale», dove «le innovazioni di prodotto [finanziario,

ndr.] e le nuove vie di distribuzione [dei prodotti finanziari, ndr.] debbono

venire fortemente appoggiate […] Tra queste rientrano l’introduzione di fondi d’investimento

immobiliare e l’ampliamento del mercato delle cartolarizzazioni». Dulcis in

fundo: «Leggi esistenti, prescrizioni e altre forme di regolazione sono da

sottoporre a verifica per stabilire se raggiungono il loro scopo a basso costo

o se sono ancora necessarie» (da «Gemeinsam für Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag von Cdu, Csu und Spd», Berlin 2009, pagg.86-87).

2. Modalità ed esito dell’attacco

al lavoro

Il diritto del lavoro fu tra le

vittime più illustri di questa irrazionale deregulation, e tra gli influenti

propagatori dell’idea che un lavoratore con troppi diritti inibisca l’impresa a

effettuare assunzioni troviamo ancora una volta l’Ocse, per la precisione una sua

voluminosa raccolta del

1994 intitolata «Jobs Study» immediatamente adottata

come libro sacro nella stesura di normative sempre più umilianti per la classe

lavoratrice. Un discorso valido ovviamente per l’Italia a partire fin dal 1997

(il tasso di protezione del lavoratore è passato dagli anni Novanta al 2010 da

3,5 a 1,8 punti), ma anche per gli altri paesi sviluppati, in particolare

ancora lei, la Germania, fautrice di leggi (quelle Hartz) cui già il nome si

rifà al modus operandi della grande industria (Peter Hartz era capo del

personale alla Volkswagen).

Nel mentre il profitto degli

apparati industriali e finanziari s’impennava in misura sbalorditiva portando

la disuguaglianza della ricchezza tedesca a un livello tale per cui il 10%

della popolazione dispone di oltre il 60% della ricchezza netta totale (se estendiamo

la platea ci accorgeremmo che il 20% arriva a possedere l’80% della ricchezza)

e il più consueto indice di misura delle disuguaglianze arriva a sfiorare lo

0,8 (da H.-J. Bontrup, «Durch Umverteilung von unten nach oben in die Krise», Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2010, pag.17; si ricordi che l’indice 1 significa che un solo individuo possiede tutta la

ricchezza disponibile) il contesto sociale andava registrando la presenza di

oltre 7 milioni di «minijobs» (salari di 450 euro mensili), crescenti

divergenze salariali tra Germania Est e Germania Ovest e soprattutto una quota

di lavoratori poveri, quelli con un salario inferiore al 60% della media,

superiore al 20%.

In compenso però i fiorenti studi

a difesa della «flessibilità del mercato del lavoro» (ancora nel 2013 la

Commissione Europea si scagliava contro millantatati lavoratori «pesantemente

protetti», colpevoli di non sentire la pressione dei disoccupati «per moderare

le pressioni salariali o cambiare le pratiche lavorative per accrescere la

produttività»; si veda «EEAG Report on the European Economy 2013», pag.93) hanno avuto modo di affermare quanto la disoccupazione del paese teutonico

abbia subìto un notevole calo, dimentichi del fatto che nel corso dell’ultimo decennio

persino l’Ocse, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale hanno dovuto ammettere

che nonostante anni di sfegatata propaganda non vi è alcuna assodata evidenza

che giustifichi la teoria secondo cui la minor protezione del lavoratore

comporti una crescita dell’occupazione (un’ottima chiosa la forniscono E. Brancaccio e M. Passarella in «L’austerità è di destra», Il Saggiatore, 2012, pag.28). Si è avuto modo di appurare non solo che a tanti paesi in cui la messa in

discussione dei diritti ha coinciso col calo della disoccupazione ve ne sono

altrettanti in cui si è sortito l’effetto opposto ma anche che i dati

a

sostegno di questa tesi fossero viziati (oltre che da un palese pregiudizio) da

eccessi di aggregazione per paesi e settori.

|

| Puntare sull'export è il modo migliore per addolcire la pillola della decurtazione salariale |

Se c’è un aspetto apparentemente

positivo provocato dall’abbattimento dei salari è quello di aver favorito le

esportazioni, in un contesto in cui da un lato i prodotti hanno un costo

inferiore e dall’altro un mercato interno incapacitato a spendere non riesce ad

assorbire la produzione. Un meccanismo, questo, che oramai rappresenta l’unica

solida base d’appoggio per affermare la necessità di una «moderazione salariale»

nonostante in realtà proprio la recessione presente in tutte le nazioni europee

renda questo teorema, oltre che politicamente ingiusto, economicamente fragile

(se all’interno dell’Ue tutti producono ma nessuno ha i soldi per acquistare la

situazione diviene critica).

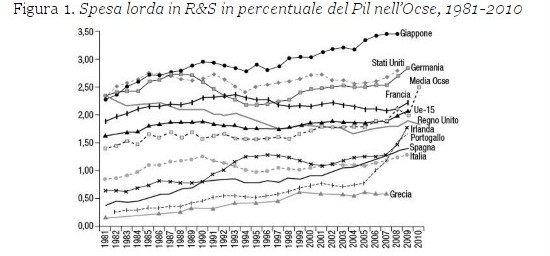

3. Innovazione, ricerca e

formazione come segreti del successo economico

Come spiegare, allora, la forza

dell’economia tedesca? Il suo segreto si fonda sull’assunto (questo sì

storicamente provato) che nessun paese è mai cresciuto senza corposi

investimenti in istruzione, ricerca e formazione del capitale umano. La tedesca Siemens riesce a vincere appalti in tutta Europa

non per lo sfruttamento delle maestranze bensì per la capacità delle tanto

vituperate istituzioni statali di fornire un sostegno capillare e costante ai

settori innovativi tramite il braccio di strumenti quali la banca d’investimenti

pubblica KfW e la rete d’istituti di ricerca della Fraunhofer prodiga di

preziosi raccordi tra scienza e industria. La riconosciuta leadership di

Berlino nello sviluppo delle energie rinnovabili lo dimostra con limpida chiarezza,

a partire dall’ammirevole sforzo profuso a partire dal 1989 (si parla di 2,2

miliardi di dollari di fondi pubblici) per dar vita a 100 MW di energia eolica

a cui si aggiunsero ben presto programmi di tariffe di riacquisto e crediti d’imposta

del 70% per i piccoli produttori (si veda V. Lauber e L. Mez, «Renewable

Electricity Policy in Germany, 1974 to 2005», 2006, pag.106).

|

| Quanto spendono alcune nazioni in ricerca e sviluppo stando a quanto afferma l'Ocse |

I dogmi che auspicano una

crescente precarizzazione del mondo del lavoro vanno dunque inquadrati in una

logica politica in cui qualsiasi sensibilità verso «le ragioni dei disoccupati,

dei metalmeccanici e dei pensionati» viene arbitrariamente etichettata come «maledetta

vocazione al minoritarismo permanente», «nullismo politico», «astratte

scomuniche ideologiche». Così si esprime una delle più

prestigiose firme dell’apparato

informativo italiano (si tratta di E. Galli della Loggia sul «Corriere della Sera» del 27/11/2014), superba espressione degli interessi del grande capitale talmente influente

ai giorni odierni da essere riuscito a imporre sulla ribalta politica un figuro

come Matteo Renzi, a tal punto prostrato verso le istanze dei suoi abbienti

sostenitori («sto dalla parte di chi crea ricchezza», ebbe modo di affermare orgoglioso, intravedendo in altra occasione nell’imprenditore

«il vero eroe dei nostri tempi») da vedersi fregiata la qualifica di rappresentante dello «spirito del paese»

e supremo tedoforo dell’«idea capace di unire e di portare in salvo». Il

soggetto non è chiaro, ma lo si può agilmente intuire: ad essere non solo

portato in salvo ma anche coccolato, vezzeggiato e adulato è il profitto

garantito dal capitale anche col mezzo di una pesante degradazione del lavoro.

|

| L'editorialista Ernesto Galli della Loggia |

Nessun commento:

Posta un commento