Nel 1642 alcune colonie dell’America

settentrionale, capofila la Virginia, emanavano una legge che vietava il culto

del cattolicesimo, ne perseguitava i sacerdoti e interdiva ai fedeli qualsiasi

ruolo nell’amministrazione pubblica; nel momento in cui queste colonie decisero

di unirsi e rendersi indipendenti tra le prime azioni ci fu quella d’inserire

nel Primo emendamento della Costituzione il divieto di qualsiasi ingerenza

religiosa nella pratica politica. Una regola valida per il puritanesimo, la

fede più diffusa tra gli statunitensi dell’epoca, ma soprattutto per un

cattolicesimo il cui coinvolgimento nelle tremende guerre di religione interne

all’Europa aveva suscitato un profondo trauma tra i legislatori del nuovo

stato.

|

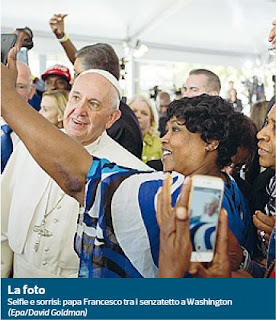

| Lavoratori del Congresso usano l'effigie "obamizzata" di Papa Francesco nel corso di una manifestazione a favore del salario minimo |

Ciononostante l’ostilità, ricambiata,

verso la minoranza cattolica era ben lungi dal trovare un punto di pacificazione,

e alla discriminazione spesso sconfinata in colluttazioni violente si andarono

ad aggiungere nel corso dei decenni sempre nuove vertenze in cui Santa Sede e

Stati Uniti si trovavano su versanti opposti: dalla natura libertaria delle

istituzioni d’Oltreoceano (a fine

Non ci si sorprenda, dunque, se

durante la seconda guerra mondiale vennero divulgati volantini e vignette (la

cui eco venne tramandata arrivando perfino alle elezioni presidenziali del

1960) in cui i cattolici americani erano rappresentati come infiltrati

destabilizzanti al soldo di una rivale potenza straniera la quale, perfino nel

corso della lotta anti-nazista, non mancò di polemizzare con gli Stati Uniti

per l’alleanza strategica coi sovietici.

Il dissapore era talmente

incancrenito che nemmeno la comune ferocia nella disputa anti-comunista riuscì

a compattare le due autorità; anzi, Papa Pio XII non mancava di rimarcare

quanto il

materialismo tipico della società statunitense fosse deleterio tanto

quanto quello della società russa e uno degli sporadici candidati alla

presidenza Usa di fede cattolica fu costretto nel 1960 ad una solenne

dichiarazione pubblica in cui giurò che nel caso di elezione non si sarebbe mai

piegato ai diktat della Santa Sede. A mantenere intatto il solco arrivarono nel

corso del tempo la guerra in Việt Nam, l’Ostpolitik vaticana, il commercio di

armi, le guerre del Golfo, l’immigrazione, la pena capitale, l’istruzione e,

naturalmente, i temi etici.

«Insomma», conclude Manlio

Graziano (docente di Geopolitica delle religioni all’Università Paris IV e all’American

Graduate School di Parigi), «gli Stati Uniti e la Santa Sede si sono trovati

molto raramente a percorrere la stessa strada; e quando hanno condiviso gli

stessi nemici, la lotta contro di essi non perseguiva gli stessi scopi»;

il che è avvenuto fino a pochi

anni fa se si considera che ancora nel 1984 i tentativi di accordi diplomatici

fra Washington e il Vaticano suscitarono aspre polemiche.

|

| Da "Limes-rivista italiana di geopolitica", n.4/2015 |

Eppure nel corso degli ultimi

anni qualcosa sembra essere cambiato: se per i funerali di Papa Paolo VI nel

1978 la delegazione statunitense era composta unicamente dalla madre del

presidente Carter, per quelli di Giovanni Paolo II nel 2005 accorsero il presidente

George W. Bush, il padre (nonché ex-presidente) George H.W. Bush, il

predecessore Bill Clinton, il segretario di Stato Condoleeza Rice e un

prestigioso assortimento di delegati non ufficiali come Edward Kennedy, John

Kerry, George Pataki, Micheal Bloomberg, il capo dello staff della Casa Bianca

Andrew Card e il leader repubblicano al Senato Bill Frist. Un riconoscimento

per il ruolo svolto da Papa Wojtyła nella caduta del regime comunista? Può

darsi, ma da solo non riuscirebbe a spiegare la formidabile escalation di

cattolici nelle leve di comando degli Stati Uniti che vede nell’amministrazione

Obama un apice talmente smaccato da essere ritenuto da molti un unicum

destinato a non ripetersi.

|

| Dal "Corriere della Sera" del 25/09/2015 |

Il caso più lampante è quello

della Corte suprema, ove attualmente sei giudici su nove sono di fede cattolica

(non dimentichiamo che nella sua secolare storia solo tredici cattolici sono

riusciti ad accedervi, e sei di questi siedono contemporaneamente ai giorni

attuali). Ma devoti alle gerarchie vaticane risultano anche ambedue i consiglieri

per la Sicurezza interna, il vice-presidente, il capo dello staff della Casa

Bianca, fino a qualche giorno fa entrambi i presidenti della Camera dei

deputati (il repubblicano John Boehner si è dimesso proprio per l’emozione seguita

all’intervento di Papa Francesco al Congresso), il leader democratico della

Camera, il direttore dell’Fbi, il vicedirettore dell’Fbi, il direttore della

Cia, il comandante dei marines, entrambi i capi di Stato maggiore scelti da Obama,

il capo di Stato maggiore dell’Aviazione e il consigliere del periodo 2010-2013

per la Sicurezza nazionale. Cattolici, inoltre, risultano quasi il 40% dei

governatori e all’incirca la metà degli aspiranti candidati alla Casa Bianca

per la corsa del 2016 (da Jeb Bush a Joe Biden, da Marco Rubio a Andrew Cuomo,

da Bobby Jindal a Joe Manchin).

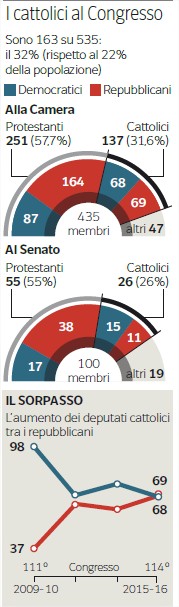

In rapporto con la percentuale di

cattolici negli Usa (tra il 25 e il 30%) il ruolo dei cattolici nelle cariche

scelte direttamente dal presidente risulta davvero sbalorditivo (cosa che non

avviene per i membri cattolici del Congresso i quali, essendo non più del 31%,

rispecchiano in maniera accettabile il contesto sociale) al punto tale che è

difficile non scorgere una precisa volontà della Casa Bianca di attorniarsi di

adepti di questa fede.

Visto che l’autentico nodo del

contendere che ha separato Washington dal Vaticano nel corso dei secoli- ossia

il timore che l’uno scavalcasse l’altro nel dominio dell'egemonia morale (e di

mandato divino) nel pianeta- non è davvero mai stato sciolto, diventa assai intrigante

capire i motivi di questa scelta: di certo non il calcolo elettorale visto che

i cattolici raramente si sono schierati compattamente per uno schieramento (per

quanto bisogna riconoscere che ambedue le convention dei partiti per le

elezioni del 2012 furono chiuse dall’intervento dell’arcivescovo di New York

Timothy Dolan), forse il desiderio di non inimicarsi un alleato prezioso (anche

in vista del suo ruolo diplomatico), forse la preparazione più adeguata dei

militanti cattolici, forse la posizione sociale privilegiata che i cattolici

hanno mediamente acquisito dal termine della seconda guerra mondiale (all’inizio

del Novecento la Santa Sede temeva la presenza di devoti troppo maturi e

consapevoli), forse il semplice aumento dei cattolici nel paese (alcuni

studiosi arrivano a prevedere una crescita poderosa causata dall’immigrazione

sudamericana, per quanto la maggioranza degli immigrati ispanici non si

dichiari cattolico) ma forse anche qualcosa di più, che risale a un sentimento

più profondo dell’animo americano.

La catastrofe dell’11 settembre e

la travolgente crisi del settore creditizio hanno svegliato il popolo

statunitense dal sogno di un pianeta ove dominano incontrastati una pace e un

ordine assicurati dalla forza politica ed economica degli Usa. L’America nel

giro di pochi anni si è scoperta fragile, vulnerabile, agevolmente

contrastabile da altre potenze globali e di conseguenza

affamata di solidi

punti di riferimento a cui aggrapparsi. La Chiesa in questo senso ha svolto un

ruolo letteralmente provvidenziale, avendo dalla sua parte non solo una

secolare tradizione, ma anche un’autorevolezza inattaccabile per milioni di

fedeli, un saldo radicamento e una compattezza ammirevole (cosa che, ad

esempio, gli evangelici non dispongono) che proprio per questo arriva a

costituire- specie in periodi di crescenti attacchi ai servizi essenziali- uno

dei pochi sistemi di protezione sociale.

Non ci sorprenda, quindi, se

dagli inizi degli Settanta ad oggi si è registrata proprio negli Usa una

crescita di diaconi permanenti che non conosce eguali (tra il 1995 e il 2005,

nonostante tutti gli scandali e le vicissitudini della Santa Sede, il loro

numero è raddoppiato) a cui va abbinata la presenza del 12,5% dei sacerdoti presenti

nel mondo (a fronte del fatto che negli Usa è presente solo il 7% della

popolazione cattolica globale) e un rapporto tra preti e popolazione quadruplo

rispetto all’Africa, quasi nove volte superiore a quello asiatico e superiore

perfino nel contesto del continente americano.

Non ci si faccia troppo

suggestionare, quindi, dai dati pur indicativi sulle crisi delle vocazioni

sacerdotali: la fede cattolica in America non vive momenti di crisi,

semplicemente la sua base confessionale è divenuta più consapevole e dinamica,

al punto che lo stesso Papa Francesco ha dovuto riconoscere che

«veniamo da una

pratica pastorale secolare in cui la Chiesa era l’unico referente della

cultura. […] Ma non siamo più in quell’epoca. È passata. Non siamo nella

cristianità, non più. Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i

primi, né i più ascoltati» (si veda l’udienza ai partecipanti al Congresso internazionale della pastorale delle grandi città, 27/11/2014).

|

| Da "Limes-rivista italiana di geopolitica", n.4/2015 |

Forse solo gli Stati Uniti degli

ultimi anni paiono andare sorprendentemente in controtendenza, e se un Papa ha

varcato per la prima volta la porta del Campidoglio non è da escludere che fra

qualche mese un cattolico varcherà le porte della Casa Bianca.